|

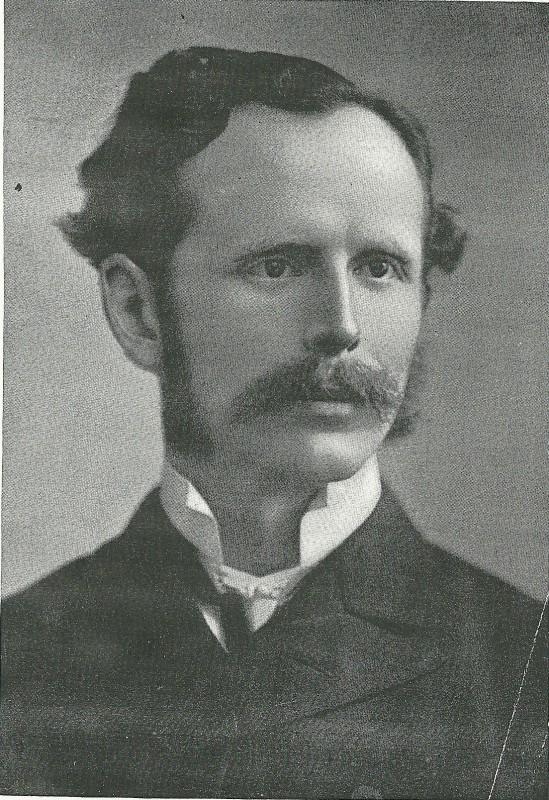

| Henry Drummond - Fonte Google |

DIÁRIO

[O dom supremo]

Elmar Carvalho

30/04/2020

Estava lendo

ontem O Dom Supremo, que é o título como ficou conhecido célebre sermão,

fundamentado na carta de São Paulo aos Coríntios, proferido por Henry Drummond,

em formato virtual da Amazon/Kindle, com tradução e prefácio de Paulo Coelho,

quando fui abordado pela Fátima sobre um assunto relativo a preconceito e

intolerância.

Lembrei-me, então, de uma conversa

que tive, faz quase vinte anos, dentro de um velho e empoeirado ônibus, alta

noite, com o magistrado João Batista Rios, quando seguíamos para as nossas

remotas Comarcas, ele, a de Bertolínia, eu, a de Ribeiro Gonçalves, ainda mais

distante. Na época eu tinha dúvida sobre o que seria mais importante, se a

caridade, se o amor.

Muitos entendiam que a caridade seria

superior, porque era revestida, digamos, de uma “ação prática”, concreta, ao

passo que o amor seria um “mero” sentimento, sem efetividade nenhuma. Hoje,

fundamentado na epístola I Coríntios, de São Paulo, e no sermão O Dom Supremo,

de Henry Drummond já não tenho dúvida nenhuma.

Aliás, a bem da verdade, desde essa

conversa com o amigo Batista Rios passei a não ter mais essa dúvida, pois

passei a entender que o amor, o amor verdadeiro, leva uma pessoa aos gestos

largos e generosos, aos grandes sentimentos, que ele parece amalgamar, e que

impulsionam o ser humano a cometer boas ações e a ter bons comportamentos,

inclusive os da generosidade, da gentileza e da humildade.

No prefácio, colho a informação de

que quem iria falar era o mais famoso pregador da época, que no momento se

sentiu esvaziado, sem inspiração para o mister. Ele, ato contínuo, pediu a um

jovem missionário que o substituísse, o que provocou, sem dúvida, uma forte

frustração na assistência, que se preparara para ouvir o maior orador sacro de

então.

Henry Drummond, o jovem e inexperiente

missionário, que regressara da África há pouco tempo, e que ainda buscava

definir a sua verdadeira vocação, sem dúvida tocado pelo Espírito Santo, produziu

de improviso um dos mais magníficos sermões de todos os tempos, ainda mais

admirável por ser claro e belo, embora profundo em sua análise do amor, o dom

supremo ou summum bonum.

Em seu notável sermão, Henry Drummond

afirma que “O amor é a regra que resume todas as outras regras”, e que é o

“mandamento que justifica todos os outros mandamentos”. Explica que o amor é

composto de nove ingredientes: paciência, bondade, generosidade, humildade,

delicadeza, entrega, tolerância, inocência e sinceridade. Justifica todos esses

componentes com citações do texto de S. Paulo.

Com relação à tolerância, transcreve

que o amor “não se exaspera”. Considera a intolerância como uma “verdadeira

falha de caráter”, e não como um pecado inerente à natureza humana, que dificilmente

poderíamos corrigir, e acrescenta que a Bíblia, em várias outras passagens,

coloca a intolerância “como o elemento mais destruidor da nossa maneira de

agir”, para em seguida afirmar:

“O que mais impressiona é que a

intolerância, o preconceito, está sempre presente na vida de pessoas que se

julgam virtuosas. Geralmente é a grande mancha numa personalidade que tinha

tudo para ser gentil e nobre.”

Consta que Henry Drummond, ao ser

designado de forma inesperada para fazer a sua prédica, “pediu emprestada a

Bíblia de um dos presentes e leu um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios”.

Julgo de bom alvitre, para reflexão e como um arremate a este registro, transcrever

os dois versículos iniciais do trecho que ele leu, e que lhe serviu de mote

para a glosa genial do famoso sermão:

“Ainda que eu falasse as línguas dos

homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o

sino que tine.

E ainda que tivesse o dom de

profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse

toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada

seria. [1 Coríntios 13:1,2]”